みなさん、こんにちは! 📜 今日は戦国時代のお城について、その素晴らしい構造や工夫についてご紹介します。特に、石垣や門、橋といった重要な要素に焦点を当てて、なぜそのように設計されたのかを一緒に探っていきましょう。

戦国時代のお城へようこそ!

- 守りを固める石垣の知恵🧱

戦国時代のお城と言えば、まず目に入るのが立派な石垣ですね! この石垣、ただ石を積み上げただけではないんですよ。「打ち込み接ぎ(うちこみはぎ)」という技法で、ある程度加工した大小の石を組み合わせて隙間なく積み上げています。

こうすることで、地震にも強く、敵が登りにくい壁になるんです。石と石の間に草木が生えるのを防ぐ工夫もされていました。驚くべき技術ですね!

- 侵入を防ぐ城門の秘密🚪

お城の門は単なる出入り口ではありません。「桝形門(ますがたもん)」という形式が多く使われていたのをご存じですか?

これは、いったん門をくぐっても、すぐに内部に入れないよう直角に曲がる構造になっています。敵が侵入しても、狭い空間で囲まれてしまい、両側から攻撃を受けてしまうんです。まさに知恵と工夫の結晶ですね!

- 橋にも仕掛けがいっぱい🌉

お城の橋も重要な防御施設でした。特に「はね橋」という橋は、緊急時に引き上げることができる仕組みになっていました。橋を上げてしまえば、敵は簡単に城内に入れません。

また、わざと橋を狭くして、大勢で一気に攻めにくくする工夫もされていました。橋一つとっても、防衛のための知恵が詰まっているんですよ!

戦国時代のお城は、見た目の美しさだけでなく、敵の攻撃から身を守るための工夫が随所に施されていたんです。歴史の中に息づく先人たちの知恵を、一緒に学んでいきましょうね! 🏮

石垣のひみつ探検!🏯

お城の石垣を見上げたとき、てっぺんに近づくほど、なんだか急な坂になっているなぁ…🧐って気づいたこと、ありませんか?あの石垣の「傾き加減」には、実はとっても賢い理由が隠されているんですよ!✨

- 敵が登れないヒミツ🛡️

まず一つ目の理由は、お城を攻めてくる敵兵からお城を守るためなんです。石垣が急な坂になっていると、敵の兵隊さんはとっても登りにくいですよね。

「うわ~、ここを登るのは大変そうだ…」😥って、敵に思わせて、攻める気をくじくという、賢明な工夫がされているんです!

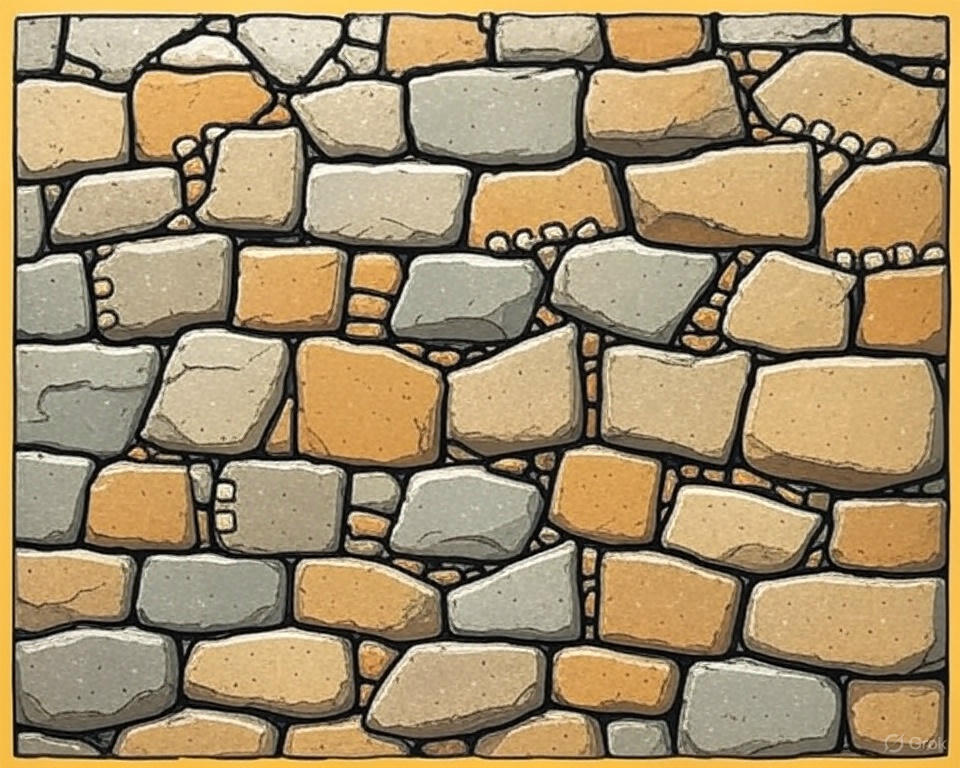

攻めあぐねる敵兵のイメージ

- お城を強くする工夫💪

二つ目の理由は、もっと技術的なお話です。お城の内側から石垣にかかる重さの力を、あの傾きによって外側に上手に逃がしているんです。こうすることで、石垣全体がぐっと強くなって、大きな地震などの自然災害にも崩れにくくなるんですよ。昔の人の知恵って、本当にすごいですね!😯

- 接着剤なしでなぜ大丈夫?🧱

そして驚くことに、あの立派な石垣は、今の建物でよく使う「モルタル」っていう、石と石をくっつける接着剤のようなものを全く使わずに積まれているんです!🧱

「えっ?接着剤なしでどうして崩れないの?🤔」って思いますよね。これは、地震が多い日本ならではの、またまた賢い知恵なんです!

石と石を一つ一つ、本当に丁寧に組み合わせて積み上げ、さらにさっきお話しした「傾き」をつけることで、お城の内側からの力を外側にうまく分散させているんですよ。まさに、職人さんの技と知恵の結晶ですね!🌋

何気なく見ているお城の石垣にも、敵からお城を守る工夫、建物を強くする工夫、そして地震に耐える工夫など、たくさんの知恵が詰まっているんですね!👀 石垣一つにも、こんなに興味深いストーリーがあるなんて、歴史の勉強って面白いですね!

石垣のお話、いかがでしたか?😊

これからはお城を見に行ったとき、ぜひ石垣の傾きや石の積み方にも注目してみてくださいね!きっと新しい発見があるはずです。これからも、色々な歴史の「なんで?」「どうして?」を一緒に楽しみながら、学んでいきましょう!👍

では、石垣の主な特徴とその目的をまとめてみましたので、ご覧ください。

| 特徴 | 目的 |

|---|---|

| 上に行くほど勾配が急 | 敵の登りを難しくし、防衛力を向上 |

| モルタルを使わない設計 | 地震に強く、柔軟性を持たせる |

| 曲線的な形状 | 美観を高め、景観に寄与 |

このように、一見するとただ美しいだけに見える石垣の曲線には、実は防衛と工学の両方を考えた緻密な計算が施されているんです。💡 私たちが今見ているお城の姿は、当時の人々の生き抜くための知恵の結晶なんですよ。

石垣の仕組み!色んな石とスゴイ積み方! 🧱

みなさん、お城の足元をガッチリ支える、石垣の材料と、すごい技術について、一緒に探検してみましょう!😊

石垣って、ただゴロゴロ石を積んでいるだけじゃないんですよ!色々な種類の石が、それぞれの場所で、大切な役割を果たしているんです。

- 石垣の仲間たち!名前と役割をチェック! 🧱

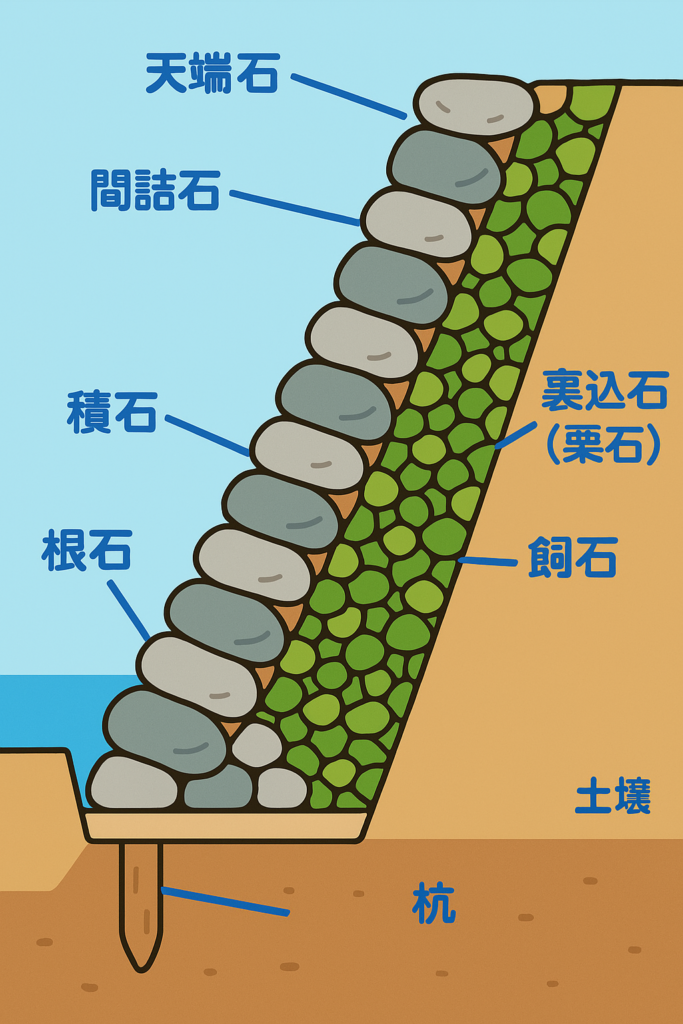

例えば、石垣の一番上で、平らになっている石は「天端石(てんばいし)」っていうんです。⛰️ ここを歩くことができるんですね!

そして、石と石の、ちょっと気になる隙間を埋めている小さな石は「間詰石(まづめいし)」。🧱 これがあるから、石垣がグラグラしないんですね!

そして一番下の、地面に埋まっている土台となる石は「根石(ねいし)」って呼ばれています。🌱 この根っこがあるから、大きな石垣が安定するんですね!それぞれの石に、ちゃんと「お仕事」があるんです!

他にも色んな石があるんですよ。下のイラストも参考にして下さいね!😊

- ガッチガチ!算木積みのスーパー技術! 💪

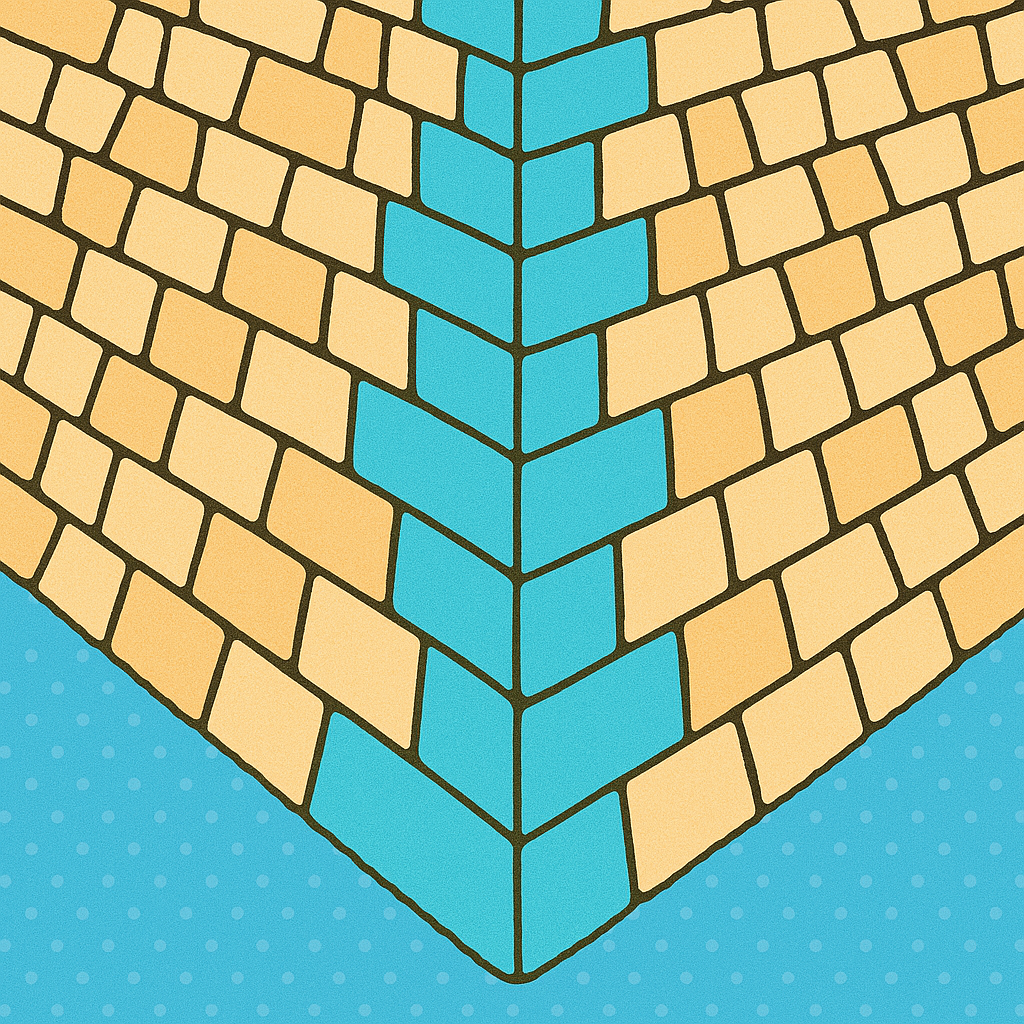

そして、これらの石を積み上げる技術も、それはもう、すごいんです!それは、「算木積み(さんぎづみ)」っていう積み方なんです。

これは、石垣の角っこに、サイコロみたいな直方体の石を、縦横交互に、まるでパズルのように積み重ねることで、とーっても頑丈な壁を作る技術なんですよ!💪

イメージとしては、ダンボール箱をたくさん積み上げるときに、互い違いに積むといった感じでしょうか。こうすると、すごく安定するのと同じ原理なんです!📦 考えられていますよね!

この算木積みっていう技術は、戦国時代にどんどん進化して、お城の守りを、ものすごく強くしたんですって!🛡️ これなら、敵も簡単には崩せませんね!

次は、お城の顔とも言える、門の秘密についてもお話ししたいと思います。昔の人の知恵と工夫を、一緒に発見していきましょうね!🌟きっと、面白い発見がありますよ!😊

敵を迎え撃つ!お城の門のすごい仕掛け! 🏯

お城の顔とも言える「門」は、ただの出入り口じゃないんです!敵から大切なお城を守る上で、最前線の、とーっても大事な場所なんですよ!門は敵兵が、ドンドン攻めてくるのを、一番最初に食い止めるための、色々な工夫がされているんです!

- いざという時に最強の壁!内開きの秘密 👍

まず、お城の門は、必ず「内開き」になっているんです。🔑

これは、もしも敵が攻めてきた!っていう時に、内側に大きな石とか、丸太とか、色々な物を積み上げて、門を、まるで鉄壁みたいに、すっごく強くするためなんです!🧱

もし、門が外開きだったら、内側にいくら物を積んでも、敵の攻撃を防ぐ壁にはならないですから、この作りは、本当に理にかなっているんですね!昔の人の知恵ってすごいですね!👍

- 敵を閉じ込める!最強の罠「枡形」 🏹

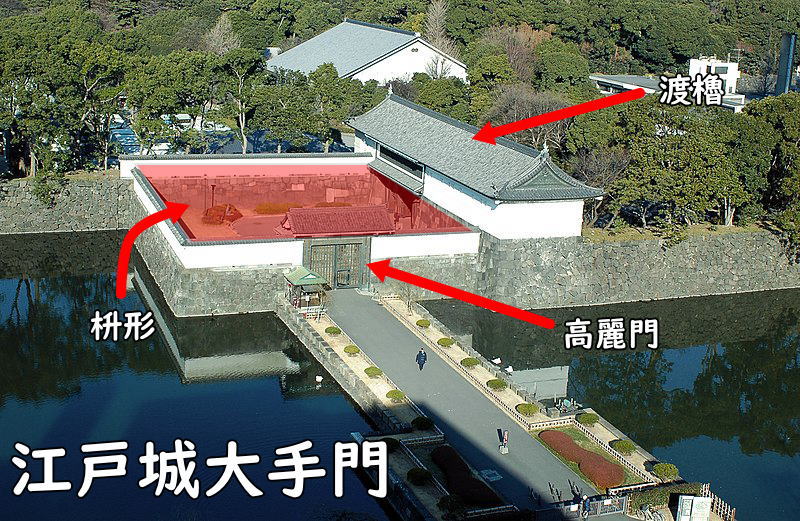

それから、お城には「枡形(ますがた)」っていう、ちょっと興味深い、特別な構造があるんです。🏯

これは、一つ目の門と、その奥にある二つ目の門の間に、周りを「櫓(やぐら)」っていう、高い建物でグルッと囲まれた、四角いスペースのことなんです。

敵兵が、もし最初の門を突破して入ってきたとしても、必ずこの狭い枡形に集まることになるんです。そこで、四方の櫓の上から、雨あられのように、弓矢や鉄砲で敵兵を集中攻撃するという、まさに「袋のネズミ」状態にする、すっごく効果的な守りの方法なんですよ!🏹🔥

これなら、敵も簡単には進めませんね!下の写真は江戸城大手門の枡形構造です。枡形のイメージを掴めますか?

この枡形は、小さいものでも約2メートル四方、普通は5~6メートル四方の広さがあって、戦いの基本単位である「一騎」、つまり馬に乗った武士と4人の家来がちょうど入れるくらいのスペースになっているんです。🐎

これで、敵兵を順番にやっつけていくっていう基本的な戦い方ができるんですね。⚔️

敵を迎え撃つ!枡形は危険な四角形! 🛡️😨💥

お城の守りにおいて、この「枡形(ますがた)」っていう場所は、本当に、とーっても大事な役割をしているんです!🛡️ まるで、敵にとっての デッドゾーンなんです!

- 入ったら袋小路!危険な四角形😨🏹💯

たとえ敵兵が、なんとか最初の門を破って、中に入ってきたとしても、すぐに四方から、矢や鉄砲で集中攻撃されてしまうんです。

侵入してきた敵兵にとっては、まさに「 袋小路」の、すっごく危ない場所なんですよ!😨 まさに、敵を迎え撃つための、危険な罠!

枡形の作りは、敵兵を効果的に撃退するための、先人の賢い知恵の結晶で、お城の防御力を最大限アップさせるために、絶対に欠かせないものなんです!💯 これぞ、最強の守り!

- 枡形は特別スペース!侵入を防ぐ重要地点! 🏯💥🛡️

このように、枡形は、ただの広い四角い場所じゃなくて、激しい戦いのために、特別な意味を持って作られた、特別な建物なんです。🏯

敵兵が、お城の中心部に入ろうとする時には、必ずこの危険な枡形を通らないといけないんです。だから、その狭い場所で、集中攻撃を加えて、敵兵の侵入を、ガッチリと防ぐことができるんですね!💥

まさに、お城の入口を守る、最後の砦なんですよ!

お城の橋!秘密の仕掛け! 🌉

さあ、お城の出入り口、「橋」について、一緒に見ていきましょう!😊 橋は、お城の外の世界と、お城の中という特別な場所をつなぐ、とっても大切なものなんです。そして、大きく分けると「土橋(どばし)」と「掛け橋(かけはし)」っていう、2つのタイプがあるんですよ。

- ドッシリ安定!頼れる「土橋」 💪🛡️

「土橋」は、その名前の通り、土や石で頑丈に作られた橋のこと。お城に閉じこもって、敵と長期間戦う時には、すごく役に立つんです。💪 敵兵に簡単には壊されにくいから、お城全体の安全性を、グッと高めることができるんですよ。🛡️

- ピンチの時に重宝!秘密の「掛け橋」 🚫💡💨

一方で「掛け橋」は、もしも怖い敵兵が、ドンドン攻めてきた!っていうピンチの時に、サッと取り外すことができる、秘密の仕掛けがある橋なんです!🚫 これで、敵兵がお城の中に、簡単には入ってこられないようにするんですね。

そして、この「掛け橋」の中には、「車橋(くるまばし)」や「算盤橋(そろばんばし)」っていう、ちょっと変わった、特別な形をしたものもあるんです。💡 これらは、敵兵が、お城の中に侵入するのを、最大限に邪魔するために、色々と工夫されたデザインになっているんですよ。

例えば、「車橋」は、橋の四隅に小さな車が付いていて、まるで引き出しみたいに、お城の中にスルスルッと引っ込めることができるんです!🚗💨 これなら、敵は「あれ?橋がない!」って、ビックリしちゃいますね!

「算盤橋」は、まるで昔の計算機、そろばんの玉みたいに、短い時間で、サッと城の中に引き込むことができるんです。🧮💨 だから、「算盤橋」って呼ばれているのかもしれませんね! 先人のアイデアって、本当に面白い!😊

- 飛び道具で迎撃!恐ろしい「長橋」🌉

特に戦国時代には「長橋」っていう特別な橋が考えられたんです。🌉 これは、わざと敵に長い距離を橋を渡らせて、その間にみんなで一気に飛び道具で迎撃するためのものだったんですよ!

特に鉄砲が使われるようになってからは、この長橋みたいな工夫が、戦いで有利になるためのポイントになったんですね。🚩

そう考えると、橋はただの移動手段じゃなくて、戦においてもいろんな作戦で使われていたってことがよくわかりますよね!💡

守備側の兵が迎え撃つイメージ

地域で違う!個性豊かなお城の橋! 🌉

そうそう!お城の橋って、面白いことに、場所が違うと、作り方やデザインも全然違うんですよ!🗺️ まるで、日本各地の方言みたいで、聞いていてワクワクしますね!

- 地形や戦い方がカギ!色々な橋の形 🏞️🛡️

たとえば、ある地域では、周りの土をそのまま使って作った、素朴な土橋がよく使われていたり、別の地域では、深い谷を渡るために、高いところに、ちょっとドキドキするような掛け橋がたくさんあったりするんです。🏞️

これは、それぞれの土地の地形がどうなっているかとか、どんな風に戦うことを考えていたかによって、自然と変わってくるんですね。🛡️ 戦略的思考が、橋の形にも表れるんですね!

- 地元の材料と技術!オンリーワンの橋 ✨🏯

あとは、その土地で、たくさんとれた木や石を使ったり、昔からその地域に伝わる、特別な技術を使ったりして、他にはない、その場所ならではの、オリジナルの橋が作られていたみたいですよ。✨

まさに、地産地消。現代にもつながる考え方ですよね!

こうして、日本各地のお城にある橋を、一つ一つ注意深く見ていくと、その地域の歴史とか、そこで育まれた文化が、ぎゅーっと詰まった、とっても興味深いものだってことが分かりますね!🏯

次にお城に行くときは、ぜひ橋にも注目してみてください!きっと、新しい発見がありますよ!😊

まとめ:城全体の最強の防御システム! 🏯🧱💪

最後は、お城全体が、どんな風に敵の攻撃を防ぐように作られていたのか、その秘密をまとめていきましょう!🏯

戦国時代の高い石垣、それから、敵を迷わせる門や枡形っていう入り口の仕掛け、そして、お城の外と中をつなぐ橋の設計まで、ぜーんぶが、それぞれの役割を果たしながら、協力して敵が攻めてくるのを、最大限防ぐように作られているんです。🧱 まるで、チームで一つの敵を倒すみたいですね!

だから、お城は、敵からすると、なかなか簡単には攻め落とせない、本当に堅固な場所だったんですね!💪 先人の知恵と技術の結晶なんです!

こういうポイントを知っておくと、戦国時代のお城の守りの、驚くべきすごさが、もっともっとよくわかるようになると思いますよ!🧐 お城探検が、さらに楽しくなりますね!

戦国時代のお城が持っていた、攻撃を防ぐための多機能の大切さとか、そこから学べる歴史的な意味を考えると、今でも私たちが、お勉強することって、まだまだたくさんあるなぁって思いますよね。📚

こういう先人の知恵を知ることは、私たちの文化とか歴史を、より深く理解するために、とっても大切なんです。💖

タグ

#戦国時代,#城,#石垣,#防御,#日本の歴史,#門,#枡形,#橋,#文化,

これらの情報を参考にしました。

[1] 刀剣ワールド – 城を守る構造/ホームメイト

(https://www.touken-world.jp/tips/18668/)

[2] nippon.com – 日本の城 基礎講座 : 防御施設編

(https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01790/)

[3] 株式会社stak – 難攻不落の城5選:戦国時代の要塞から学ぶ現代ビジネスの … (https://stak.tech/news/23480)

[4] oshiro-navi.com – お城の石垣の積み方や種類を解説! – 城なび

(https://oshiro-navi.com/what-is-stone-wall-castle/)

[5] 城びと – お城の門にはどんな種類・はたらきがあるの?ー超 … (https://shirobito.jp/article/1168)

[6] JBpress – 攻め来る敵を撃退!城門に秘められた「戦闘力」とは (https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59050)

コメント