みなさん、こんにちは!

今回は、鎌倉時代から室町時代にかけての日本の歴史について、ちょっと面白い話をしましょう!

特に、「鎌倉府(かまくらふ)」と「関東管領(かんとうかんれい)」という、武士の政治を支えた大事な仕組みについて、初心者のみなさんにも分かりやすくお話ししますよ!

鎌倉府って何? 関東管領ってどんな役割? そんな疑問を一緒に解いていきましょう。さあ、歴史の旅に出発です!

🏯 鎌倉府って何? その役割を簡単に知ろう!

鎌倉府は、鎌倉時代から室町時代にかけて、関東地方を治めるために作られた政治の拠点です。鎌倉幕府が滅んだ後、室町幕府が新しい政治の中心になりましたが、関東地方は遠くて直接管理が難しかったんです。

そこで、室町幕府は「鎌倉府」という出張所のようなものを作って、関東をしっかり統治しようとしたんですよ!

鎌倉府は、単なる役所じゃなくて、武士たちの力をまとめたり、土地の管理をしたり、時には戦の準備をしたりする大事な場所でした。イメージとしては、京都にある室町幕府が「本社」で、鎌倉府は「関東支店」みたいなもの。

でも、この支店には独自のルールや力関係があって、なかなか複雑だったんです。

どんな人たちが鎌倉府を動かしていたと思いますか?

⚔️ 関東管領:鎌倉府のナンバー2の役割

鎌倉府のトップは「鎌倉公方(かまくらくぼう)」と呼ばれるリーダーでしたが、その右腕として活躍したのが「関東管領」です。関東管領は、鎌倉公方を支えながら、関東の武士たちを取りまとめ、土地や争いごとの管理をする重要な役割でした。

現代の企業に例えるなら、鎌倉公方が「社長」で、関東管領は「副社長」や「現場監督」のような存在ですね!

特に、上杉氏という有力な武士の家が、関東管領の役割を代々受け継いでいました。上杉氏は、鎌倉府の政治を安定させるために、知恵と武力の両方で頑張ったんです。

でも、関東管領の仕事は簡単じゃなかった! なぜなら、関東にはたくさんの武士がいて、それぞれが自分の力を誇示したかったから。

そんな中、関東管領はどうやってバランスを取っていたと思いますか?

📜 鎌倉府の歴史:どうやって始まったの?

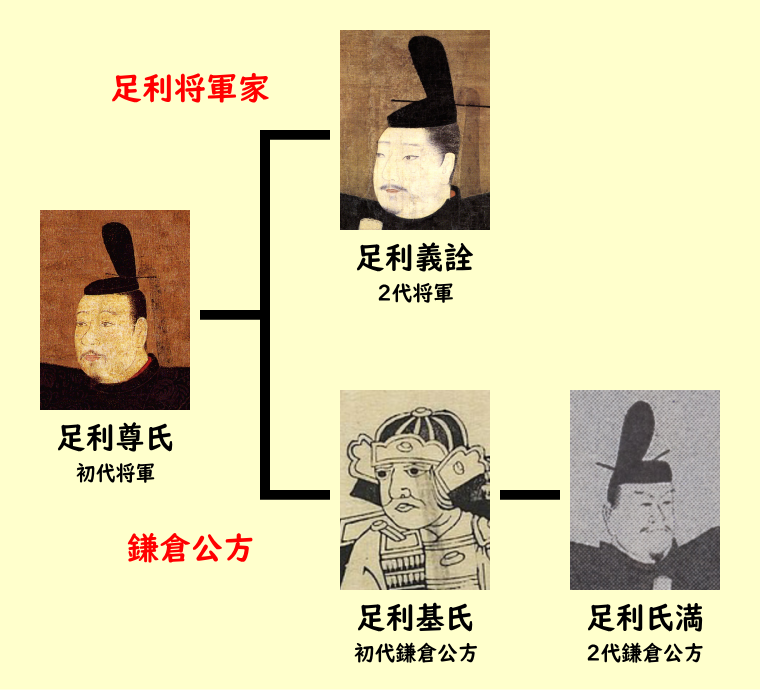

鎌倉府の始まりは、1336年(北朝:建武3年、南朝:延元元年)に足利尊氏(あしかが たかうじ)が室町幕府を立ち上げた頃にさかのぼります。鎌倉幕府が倒れた後、関東地方はちょっと混乱状態だったんです。

そこで、足利尊氏の息子である足利基氏(あしかが もとうじ)が、初代鎌倉公方として鎌倉に送り込まれ、鎌倉府がスタートしました。これが、鎌倉府の歴史の第一歩です!

鎌倉府は、関東の武士たちをまとめるだけでなく、室町幕府と関東の橋渡し役でもありました。

でも、室町幕府と鎌倉府の間には、だんだん意見の食い違いが出てきたんです。

特に、鎌倉公方と室町幕府の将軍が「どっちが偉い?」とケンカすることもあったんですよ。

そんな対立が、どんな事件を引き起こしたと思いますか?

🛡️ 関東管領の仕事:どんなことをしていたの?

関東管領の仕事は、めっちゃ忙しかったんです! 具体的にどんなことをしていたか見てみましょう。

- 武士の管理

関東にはたくさんの武士がいました。彼らの争いを仲裁したり、力をまとめたりするのが大事な仕事でした。 - 土地の管理

土地の所有権や税金の管理も、関東管領の役割。農民や武士の不満を抑えるのも大変だったんです。 - 鎌倉公方のサポート

鎌倉公方がスムーズに政治を行えるように、補佐役として知恵を貸したり、時には鎌倉公方に代わりに大事な決断をすることもありました。 - 戦いの準備

関東で戦が起きたとき、軍をまとめて戦う準備もしていました。

上杉氏がこの役割を担ったのは、彼らが関東で信頼されていたから。でも、鎌倉公方と関東管領の間でも、ときどき意見が対立して大変だったんですよ!

どんな対立が起きていたと思いますか?

🏰 鎌倉府と関東管領の対立:永享の乱

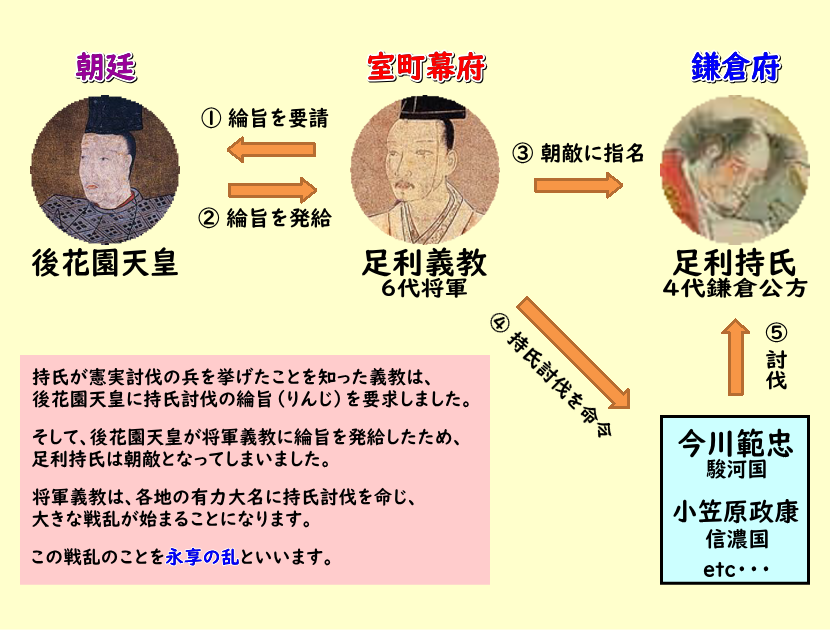

鎌倉府の歴史で有名な事件の一つが、1438年(永享10年)に起こった「永享の乱(えいきょうのらん)」です。

この乱は、鎌倉公方の足利持氏(あしかが もちうじ)と、室町幕府の将軍・足利義教(あしかが よしのり)の対立がきっかけでした。足利持氏は、鎌倉府の力を強めようとしましたが、室町幕府は「ちょっと待て、俺たちの言うことを聞け!」と圧力をかけてきたんです。

このとき、関東管領の上杉憲実は、室町幕府の側につきました。結果、足利持氏は敗れてしまい、鎌倉府は一時的に大ピンチに!

この事件で、鎌倉府と室町幕府の力関係がハッキリしたんです。でも、関東管領の上杉氏は、両方の間で板挟みになって大変だったんですよ。

こんな状況で、どうやってバランスを取っていたと思いますか?

🗳️ 諸説ある話:鎌倉府の役割と評価

鎌倉府や関東管領について、歴史家たちの間でもいろんな意見があります。

一つの説では、鎌倉府は室町幕府の「分家」のような存在で、関東を独立して治める力があったと言われています。

でも、別の説では、鎌倉府は室町幕府の「下請け」にすぎず、完全にコントロールされていたという見方もあるんです。

関東管領についても、「上杉氏が鎌倉府をうまくコントロールしていた」という意見と、「上杉氏は鎌倉公方と室町幕府の間でいつも苦労していた」という意見があります。

どちらの説も、歴史の資料をもとに議論されているんですが、答えは一つじゃないんですよ!

みなさんは、鎌倉府がどれくらい独立していたと思いますか?

👥 主要人物の紹介

鎌倉府と関東管領に関わった主な人物を、表でまとめてみました!

| 名前 | 略歴 | 役割 |

|---|---|---|

| 足利尊氏 | 室町幕府の初代将軍。鎌倉府の設立を決めたリーダー。 | 鎌倉府の創設者で、関東の政治を整えた。 |

| 足利基氏 | 尊氏の息子で、初代鎌倉公方。 | 鎌倉府の初代リーダーとして、関東を治めた。 |

| 足利持氏 | 4代目の鎌倉公方。永享の乱で室町幕府と対立。 | 鎌倉府の力を強めようとしたが、敗北。 |

| 上杉憲実 | 関東管領として活躍。永享の乱で室町幕府を支持。 | 鎌倉公方を支えつつ、室町幕府とのバランスを取った。 |

📊 キーワード解説

重要な用語を、初心者のみなさんにも分かりやすく説明します!

| キーワード | 説明 | 重要度 |

|---|---|---|

| 鎌倉府 | 室町幕府が関東を治めるために置いた政治の拠点。 | ★★★ |

| 鎌倉公方 | 鎌倉府のトップ。足利氏の一族が務めた。 | ★★★ |

| 関東管領 | 鎌倉公方を支えるナンバー2。主に上杉氏が担当。 | ★★★ |

| 永享の乱 | 1438年に起きた、鎌倉公方と室町幕府の対立事件。 | ★★ |

| 室町幕府 | 京都に置かれた日本の中央政府。鎌倉府の上司。 | ★★ |

⏳ 略年表

鎌倉府と関東管領に関わる主な出来事を、簡単にまとめました!

| 年号 | 出来事 |

|---|---|

| 1336年 | 足利尊氏が室町幕府を設立。鎌倉府がスタート。 |

| 1349年 | 足利基氏が初代鎌倉公方になる。 |

| 1438年 | 永享の乱。鎌倉公方の足利持氏が室町幕府に敗れる。 |

| 1455年 | 鎌倉府が再建されるが、室町幕府の影響力が強まる。 |

📝 まとめ

鎌倉府は、室町幕府が関東を治めるための大事な拠点でした。その中でも、関東管領は鎌倉公方を支え、武士や土地の管理をする重要な役割を果たしました。

特に上杉氏がその役割を担い、永享の乱のような大きな事件でも活躍しました。でも、鎌倉府と室町幕府の間には、いつも緊張感があって、関東管領は両方の間で大変な思いをしたんですよ!

歴史って、いろんな人の思惑や力がぶつかり合って、面白い物語が生まれるんです。鎌倉府や関東管領の話を知ると、武士たちの世界がもっと身近に感じられるはず!

みなさんは、鎌倉府のどんなエピソードが気になりましたか?

🧠 理解度チェック

以下のクイズで、鎌倉府と関東管領の知識をチェックしてみましょう!

- 鎌倉府は何のために作られた?

- A. 関東の武士をまとめるため

- B. 京都を治めるため

- C. 貿易を管理するため

- D. 宗教を広めるため

- 関東管領の主な役割は?

- A. 鎌倉公方を支える

- B. 室町幕府の将軍になる

- C. 農民を直接管理する

- D. 外国との交渉をする

- 永享の乱の原因は?

- A. 鎌倉公方と室町幕府の対立

- B. 関東管領の反乱

- C. 農民の暴動

- D. 外国の侵攻

- 関東管領を代々務めたのはどの家?

- A. 足利氏

- B. 上杉氏

- C. 北条氏

- D. 武田氏

- 鎌倉府のトップは誰?

- A. 関東管領

- B. 室町幕府の将軍

- C. 鎌倉公方

- D. 天皇

解答と解説

- A. 関東の武士をまとめるため

解説:鎌倉府は、室町幕府が遠い関東地方を治めるために作った拠点です。武士をまとめたり、土地を管理したりするのが主な目的でした。 - A. 鎌倉公方を支える

解説:関東管領は、鎌倉公方の補佐役として、武士や土地の管理を担当しました。室町幕府との橋渡しも大事な仕事でした。 - A. 鎌倉公方と室町幕府の対立

解説:永享の乱は、鎌倉公方の足利持氏が室町幕府の将軍・足利義教と対立したことが原因で起きました。 - B. 上杉氏

解説:関東管領は、上杉氏が代々務めました。彼らは鎌倉府の政治を支える重要な役割を果たしました。 - C. 鎌倉公方

解説:鎌倉府のトップは鎌倉公方で、足利氏の一族が務めました。関東管領はそれを支える役割でした。

🎨 使用したアイコン例

| アイコン | 説明 |

|---|---|

| 🏯 | 鎌倉府を表す。城や政治の拠点をイメージ。 |

| ⚔️ | 関東管領の武士としての役割を表す。戦いや管理の象徴。 |

| 📜 | 歴史の出来事や背景を説明する際に使用。古文書をイメージ。 |

| 🛡️ | 永享の乱など、戦いや対立を表す。 |

| 🗳️ | 諸説や議論を表す。異なる意見の象徴。 |

コメント