みなさん、こんにちは!

今回は、鎌倉時代から室町時代にかけての歴史でとても重要な出来事、「鎌倉公方の分裂」についてお話ししますね!

鎌倉公方って何?どうして分裂したの?そして、それがどんな影響を日本にもたらしたのか、初心者のみなさんにもわかりやすく説明していきますよ!歴史の流れを楽しみながら、一緒に学んでいきましょう!

鎌倉公方とは?その役割を理解しよう! 🏯

鎌倉公方(かまくらくぼう)とは、室町時代に鎌倉を拠点にして関東地方を治めた足利氏の一族のことです。

室町幕府が京都で全国を統治していた時代、関東は遠くて管理が難しかったんです。そこで、幕府の代わりに鎌倉で政治や軍事を担当する「公方」という役職が置かれました。公方とは、簡単に言えば「幕府の代理人」みたいな存在ですね!

初代の鎌倉公方は足利基氏(あしかが もとうじ)で、彼は室町幕府の初代将軍・足利尊氏の息子です。鎌倉公方は関東の武士たちをまとめたり、土地の争いを解決したり、幕府の命令を関東で実行する役割を果たしていました。では、こんな重要な役割を果たしていた鎌倉公方が、なぜ分裂してしまったのでしょうか?

分裂のきっかけ:永享の乱 🗡️

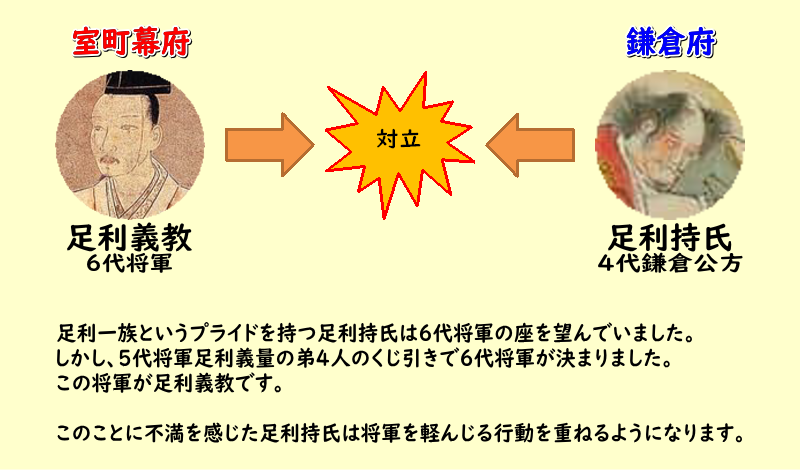

分裂の大きなきっかけとなったのが、1438年(永享10年)に起こった「永享の乱(えいきょうのらん)」です。この乱は、鎌倉公方と室町幕府の対立が表面化した事件なんですよ!

当時の鎌倉公方は4代目の足利持氏(あしかが もちうじ)。彼はとても強いリーダーシップを持っていて、関東での自分の力をどんどん大きくしようとしていました。

一方で、室町幕府の6代将軍・足利義教(あしかが よしのり)は、幕府の権力を集中させたいと考え、持氏の動きを警戒していたんです。

持氏は幕府の命令に従わず、独自の政治を進めようとしたため、義教はこれを許せませんでした。ついに義教は、持氏を「逆らう者」として攻撃を命じます。持氏は鎌倉で抵抗しましたが、1439年(永享11年)に敗れて自害。

この事件で鎌倉公方の本流は一度滅亡してしまったんです。悲しい結末ですよね…。でも、これで話が終わるわけではありません!どうして分裂につながったのか、もう少し見てみましょう。

鎌倉公方の復活と分裂の始まり 🔄

永享の乱で持氏が敗れた後、鎌倉公方の地位は一時的に空席になりました。でも、関東を治める役割は必要だったため、幕府は新しい公方を置くことにします。ここで登場するのが、持氏の息子たちや足利一族の別系統です。

まず、持氏の遺児である足利成氏(あしかが しげうじ)が鎌倉公方に復活します。しかし、彼の立場は不安定で、幕府や関東の有力武士たちとの関係がうまくいきませんでした。特に、関東管領(かんとうかんれい)という鎌倉公方を支える重要な役職についていた上杉氏との対立が深まります。

この対立が、後の分裂の大きな原因になるんですよ!

1454年(享徳3年)、成氏は上杉氏と完全に決裂し、「享徳の乱(きょうとくのらん)」が勃発します。成氏は鎌倉を追われ、関東の古河(こが)に逃れて「古河公方(こがくぼう)」を名乗るようになります。

一方、幕府は鎌倉に新しい公方を立てようと、足利政知(あしかが まさとも)を送り込みます。しかし、政知は関東の武士に受け入れられず、鎌倉に入れませんでした。そこで、堀越(現:静岡県伊豆の国市)に拠点を置き、「堀越公方(ほりごえくぼう)」と名乗りました。

こうして、鎌倉公方は「古河公方」と「堀越公方」に分裂してしまったんです!二つの公方ができたことで、関東はさらに混乱することになります。どうしてこんなにややこしくなったんだろう、って思いますよね?

諸説:分裂の背景には何があった? 🤔

歴史にはいろんな見方があります。鎌倉公方の分裂についても、専門家の間ではいくつかの説が議論されていますよ!

一つの説は、室町幕府の「中央集権化」の動きが原因だというもの。幕府は全国をしっかり支配したかったので、鎌倉公方の力を弱めようとした、という考え方です。永享の乱で持氏が滅ぼされたのは、幕府が彼の力を恐れたからだ、とも言われています。

もう一つの説は、関東の武士たちの「独立意識」が強かったというもの。関東の武士たちは、遠く離れた京都の幕府よりも、地元の鎌倉公方に忠誠を誓うことが多かったんです。そのため、公方と幕府の間に緊張が生まれ、結果的に分裂につながった、という見方もあります。

どちらの説も、鎌倉公方が置かれた難しい立場を教えてくれますね。みなさんは、どちらの説がより納得できると思いますか?

分裂後の関東:混乱と戦いの時代 ⚔️

分裂後の関東は、まるで戦国時代のような混乱に突入します。古河公方と堀越公方はお互いに正統性を主張し、関東の武士たちもどちらにつくかで分裂。そこに、関東管領の上杉氏や他の有力な武士団が絡んで、戦いが絶えませんでした。

特に古河公方の足利成氏は、上杉氏との戦いで苦戦しながらも、関東での影響力を保とうと頑張りました。一方、堀越公方の政知は、伊豆を拠点にしていましたが、力は弱く、幕府の支援に頼るしかなかったんです。この分裂状態は、戦国時代が本格化するまで続き、関東は不安定な地域になってしまいました。

歴史を振り返ると、鎌倉公方の分裂は、室町幕府の衰退や戦国時代の到来を早めた一因とも言えます。分裂がなければ、関東はもっと安定していたのかな?なんて、考えてしまいますね!

主要人物の紹介 📜

ここで、鎌倉公方の分裂に関わった主要な人物を表で整理してみましょう!

| 名前 | 略歴 | 役割 |

|---|---|---|

| 足利持氏 | 1398-1439年。鎌倉公方4代目。足利尊氏の孫。 | 強いリーダーシップで関東を統治したが、幕府と対立し永享の乱で敗北。 |

| 足利成氏 | 1434-1497年。持氏の息子。古河公方の初代。 | 享徳の乱で鎌倉を追われ、古河で公方を再興。関東で勢力を維持。 |

| 足利政知 | 1394-1467年。足利尊氏の甥。堀越公方の初代。 | 幕府の支援で堀越公方を名乗るが、影響力は限定的だった。 |

| 足利義教 | 1394-1441年。室町幕府6代将軍。 | 鎌倉公方の力を抑えようとし、永享の乱を引き起こした。 |

| 上杉氏 | 関東管領として鎌倉公方を支える有力武士団。 | 成氏と対立し、享徳の乱で大きな役割を果たした。 |

キーワード解説 📖

重要な用語を表でまとめてみました。歴史を理解するのに欠かせない言葉ですよ!

| キーワード | 説明 | 重要度 |

|---|---|---|

| 鎌倉公方 | 室町幕府の代わりに関東を治めた足利氏の役職。 | ★★★ |

| 永享の乱 | 1438-1439年。鎌倉公方と室町幕府の対立による戦い。 | ★★★ |

| 享徳の乱 | 1454年以降。成氏と上杉氏の対立で始まった関東の混乱。 | ★★★ |

| 古河公方 | 成氏が古河を拠点に名乗った公方。 | ★★ |

| 堀越公方 | 政知が伊豆を拠点に名乗った公方。 | ★★ |

| 関東管領 | 鎌倉公方を補佐する役職。上杉氏が担当。 | ★★ |

略年表 ⏳

鎌倉公方の分裂に関わる主な出来事を時系列で整理しました!

| 年号 | 出来事 |

|---|---|

| 1336年 | 室町幕府の成立。足利尊氏が初代将軍に。 |

| 1349年 | 足利基氏が初代鎌倉公方に就任。 |

| 1438年 | 永享の乱の開始。足利持氏と幕府が対立。 |

| 1439年 | 持氏が敗北し自害。鎌倉公方が一時消滅。 |

| 1454年 | 享徳の乱。成氏が鎌倉を追われ、古河公方を名乗る。 |

| 1467年 | 足利政知が堀越公方に就任。鎌倉公方が分裂。 |

まとめ 🌟

鎌倉公方の分裂は、室町時代における関東の混乱と戦国時代の到来に大きな影響を与えた出来事でした。永享の乱で鎌倉公方が一度滅び、その後の享徳の乱で古河公方と堀越公方に分裂したことで、関東は不安定な時代に突入します。

幕府と公方の対立、関東の武士たちの独立意識など、いろんな要因が絡み合ってこの分裂が起きたんです。歴史を学ぶと、人の野心や対立が時代をどう動かしたかが見えてきますよね!

鎌倉公方の分裂は、室町幕府の衰退や戦国時代の幕開けにつながった重要なポイントです。みなさん、この出来事が日本の歴史にどんな影響を与えたと思いますか?ぜひ、考えてみてくださいね!

使用したアイコン例 🎨

| アイコン | 説明 |

|---|---|

| 🏯 | 鎌倉公方の拠点である鎌倉を象徴。 |

| 🗡️ | 永享の乱や享徳の乱などの戦いを表現。 |

| 🔄 | 鎌倉公方の分裂と再編を示す。 |

| ⚔️ | 分裂後の関東の戦乱を象徴。 |

| 📜 | 歴史的な人物や出来事を整理する表を表現。 |

| 📖 | 重要な用語や知識の解説を示す。 |

| ⏳ | 歴史の流れを示す年表を表現。 |

| 🌟 | まとめや重要なポイントを強調。 |

理解度チェック ❓

さあ、どれくらい理解できたか、クイズでチェックしてみましょう!4択クイズを5問用意しましたよ。答えは下にまとめてあります!

- 鎌倉公方の役目は?

a) 室町幕府の将軍になること

b) 関東を治める幕府の代理人

c) 朝廷を直接管理すること

d) 全国の武士を統率すること - 永享の乱の主な原因は?

a) 鎌倉公方と朝廷の対立

b) 鎌倉公方と室町幕府の対立

c) 関東の武士同士の争い

d) 外国との戦争 - 享徳の乱で足利成氏が拠点とした場所は?

a) 鎌倉

b) 古河

c) 伊豆

d) 京都 - 鎌倉公方の分裂でできた二つの公方は?

a) 古河公方と堀越公方

b) 鎌倉公方と室町公方

c) 上杉公方と足利公方

d) 京都公方と関東公方 - 鎌倉公方の分裂が日本に与えた影響は?

a) 室町幕府の完全な滅亡

b) 関東の混乱と戦国時代の到来

c) 朝廷の権力の復活

d) 鎌倉幕府の再興

解答と解説

- b) 関東を治める幕府の代理人

解説:鎌倉公方は室町幕府の代わりに、関東地方を治める役割を果たしました。将軍や朝廷の直接管理とは異なりますね! - b) 鎌倉公方と室町幕府の対立

解説:永享の乱は、鎌倉公方の足利持氏が幕府の足利義教と対立したことが原因です。朝廷や外国は関係ありませんでした。 - b) 古河

解説:享徳の乱で足利成氏は鎌倉を追われ、古河を拠点にして「古河公方」を名乗りました。伊豆は堀越公方の拠点です。 - a) 古河公方と堀越公方

解説:鎌倉公方は享徳の乱後に古河公方(成氏)と堀越公方(政知)に分裂しました。他の選択肢は存在しません。 - b) 関東の混乱と戦国時代の到来

解説:分裂により関東は混乱し、戦国時代の到来を早める一因となりました。室町幕府はすぐには滅亡せず、鎌倉幕府の再興もありませんでした。

みなさん、クイズはどうでしたか?歴史の流れが少しずつ見えてきたでしょうか?また次の歴史の授業で会いましょう!

コメント